Correio Braziliense: artigo sobre Fado Alexandrino

Podres da humanidade

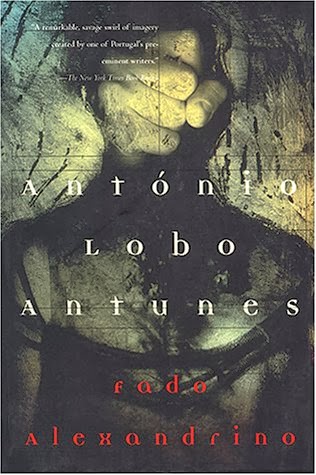

O português António Lobo Antunes segue o caminho dos grandes escritores do século 20. No longo romance Fado Alexandrino, ele relata à exaustão a realidade sombria da Lisboa pós-guerra.

Ao ver publicado o seu Finnegans Wake, em 1940, o escritor irlandês James Joyce garantiu ao mundo literário da época que aquele livro iria dar muito trabalho aos críticos pelos próximos 300 anos. Tinha razão: Finnegans Wake foi escrito numa linguagem mais cifrada e atordoante, praticamente intraduzível, do que a do seu Ulisses, que é de 1922, considerado por grande parte dos críticos um dos maiores monumentos da ficção do século 20. Para escrever o Finnegans, dizem que Joyce reuniu palavras de um arsenal de mais de 60 idiomas e com esse método procurou narrar a saga da Irlanda, suas lendas, a história da cultura popular de suas raízes e da agonia humana.

A verdade é que depois desses esforços ficou difícil inventar algo em literatura que não fizesse os doutores da academia torcer o nariz, afirmar que esse ou aquele texto já nascia velho. Mas a história da criação humana é rica e imprevisível e a sua literatura após Joyce foi ainda mais robustecida por pelo menos uma dúzia de obras de valor escritas por nomes como William Faulkner, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline com o seu magnífico Viagem ao Fim da Noite, Thomas Mann e a sua incrível Montanha Mágica, Albert Camus, João Guimarães Rosa, Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges.

O problema é que ao varar a primeira metade do século passado a cultura não só literária, universal, entrou em declínio e mesmo algumas das obras escritas nas décadas de 30 e 40 já refletiam os murmúrios de agonia de um homem atônito com o advento do século das máquinas, das descobertas científicas, da morte dos valores, um homem que ainda parecia escutar o grito angustiado de Nietzsche que afirmou a morte de Deus. De um lado o mundo parecia entender as transformações como um portal do inferno que se abria com as garras das duas grandes guerras; de outro, alguém ainda podia sussurrar que essa era a história da humanidade, portanto repleta de abandono, ódio, renascimentos, com as revoluções sociais e individuais procurando erguer a arquitetura do mundo pela retomada dos valores, de uma economia que escravizava populações inteiras na Europa e nas Áfricas ainda povoadas de colonizadores sanguinários. É neste universo em que se encaixa o Fado Alexandrino, de António Lobo Antunes, obra que dá prosseguimento ao seu projeto literário de traduzir na ficção a realidade sombria dos anos da guerra colonial.

Sim, o mundo do jeito que está feito é inadaptável ao homem, por isso preciso de um pouco de demência e de luar, tudo o que não seja daqui, vibrava a voz de um solitário Camus que a duras penas salvava-se do suicídio dia a dia e todos os dias procurava reconstruir o seu mundo interior com a energia da arte enquanto a Europa e a sua Argélia ardiam sobre as cinzas de uma guerra que se foi encerrada para os generais se estendia pelas ruas de Paris, Londres, Calcutá, Bangladesh, Berlim e o mundo inteiro bombardeados pela dor e pela brutalidade de seus ditadores. Nesse cenário de destruição foram erigidas grandes obras da literatura, das artes plásticas (Picasso, Matisse, Dalí) num esforço natural da criação humana que nas figuras míticas da Fênix e de Sísifo possui a qualidade de renascer da pedra ou do fogo. É também nesse cenário, mas outros tempos, onde ecoa a voz de Antunes que costuma resumir a vida numa luta diária contra a depressão com a ajuda da literatura: ‘‘Escrever, para mim, é fuga ou equilíbrio’’.

Com Viagem ao Fim da Noite, Céline descortinava para o meio literário do começo da década de 1950 um cenário de absoluta violência que a guerra impõe, um horizonte fechado, cerrado na escuridão do fim e da vertigem, de tonalidade escatológica (no sentido dos tratados que estudam os excrementos) com a brutalidade poética de sua palavra cortante pondo no esgoto das crenças qualquer tipo de esperança. Era médico e escritor como o português António Lobo Antunes, e como poeta da prosa moderna acabou se entregando, dividido entre o médico e o poeta: ‘‘A literatura não merece tanto sofrimento’’. Mas foi longe no que fez e deixou no universo cartesiano do chamado fluxo da consciência diversos herdeiros de um verbo pretensamente inquieto e soluçante como alguns representantes da nouvelle vague, no cinema, os escritores do nouveau roman, entre outros autores de tantas correntes literárias que buscavam e clamavam pelo novo mas que pouco ou quase nada de marcante deixaram para a idade contemporânea. Afinal, quem ainda consegue se interessar pelo novo romance francês do final do século passado, ou pelos epígonos de Joyce e Faulkner, pela poesia concreta da mais dura lavra da inspiração que não aconteceu ou pelos escritores norte-americanos pós-Salinger?

O português António Lobo Antunes se inscreve na melhor e na maioria das correntes literárias citadas, vem desenvolvendo sua obra a partir da experiência de médico militar, da leitura de grandes poetas e ficcionistas da era moderna, com a diferença de ser dono de um talento para a poesia capaz de causar a um só tempo repulsa e encantamento, se comparado a um Allan Robbe-Grillet, por exemplo, e outros identificados com a literatura engajada do pós-guerra.

Ao enfileirar-se, no entanto, ao lado de um Céline ou de um Marcel Proust na força das descrições mais alucinantes de ambientes e pessoas de uma Lisboa pós-Revolução dos Cravos, o autor de Fado Alexandrino vai às raias do exagero e chega a ser até cansativo. Trata-se de uma obra híbrida e a sensação ao final da leitura é que o livro de Lobo Antunes — com suas 607 páginas — poderia ser muito maior se fosse menos extenso. Com o seu anarquismo virulento, a sua prosa que beira o esgar da esquizofrenia criativa, em alguns momentos, seu desejo cruel de pintar uma Lisboa eternamente sob o manto pardo e podre das derrotas humanas e das crises sociais; uma cidade que ao longo dos últimos 30 anos se transformou num depósito de imigrantes e de ex-combates mutilados por dentro e por fora após o chamado Vietnã Português, as guerras coloniais que eclodiram nos anos 60 em países como Angola e Moçambique, o escritor de A Ordem Natural das Coisas parece a todo instante querer convidar o leitor para a desesperança e a revolta.

Os personagens principais são militares que resolvem se reunir num restaurante sujo e sombrio de Lisboa para resgatar os dias de guerra, a memória de uma sociedade que naufragou nas campanhas militares de Salazar, ditador sanguinário que a exemplo dos ditadores do mundo inteiro levou à ruína um povo que agonizou durante 14 anos debaixo da violência e do desperdício da guerra, que poderia ter renascido com a Revolução dos Cravos, mas que ainda luta para renascer. Aí entra o aspecto político da obra, a crítica aos ideais da revolução vistos por um anarquista convicto como Lobo, aliás o motivo que o afastou para sempre de seu conterrâneo e desafeto José Saramago, marxista de carteirinha, e, entre outros, um dos eixos do romance que não convence nem emociona o leitor.

Há momentos, porém, de extrema poesia na obra, sobretudo quando alguns personagens como o alferes e o soldado resolvem relembrar a fase antes e durante a guerra colonial. Enquanto se empanturram de sanduíches e azeitonas e se afogam em garrafas de uísque barato e do pior champagne da casa, mostram-se em muitos momentos como verdadeiros rebotalhos humanos, mas que embora embrutecidos pelo sangue e pelo nada da violência ainda conseguem contemplar suas próprias ilusões pelas janelas do bar sumindo no horizonte do Tejo como se fossem barquinhos de papel. ‘‘Não me apetece puto esta monótona existência de alforreca, o primeiro copo num bar, a seguir ao emprego, sentindo-me infeliz, sentindo-me culpado, sentindo-me sozinho (...), entre objetos de louça e postais dos anos vinte, o meu surdo, veemente desejo (...) de ganhar, meu capitão, a adolescência que não tive’’, urra o soldado bêbado de lembranças da mulher que o deixou e de uma cidade que cresceu e ficou feia, imunda e perigosa como a maioria das cidades do mundo.

Sim, a prosa de Lobo Antunes faz escorrer enxames de palavras que o escritor parece despejá-las não de um balde de sintonia com a criação, mas de uma torrente após uma tempestade de visões do presente e do passado. A feiúra dos personagens, a terra sempre em ruínas e sem a emoção de um cartão-postal do passado, o sangue e o vômito, um homicídio e a cumplicidade dos assassinos, a náusea do tenente-coronel em seus dias de escriturário, pós-revolução (Kafka?), o horror do alferes pelas putas de Lisboa, enfim tudo em Fado Alexandrino remete às cloacas da humanidade. Ninguém escapa da virulência, da morbidez e da poesia aterradora deste que, como Céline, mas diferente dele, tentou narrar o pavor da guerra empregando uma escrita aparentemente nova porque fora dos esquadros da gramática normativa e da sintaxe.

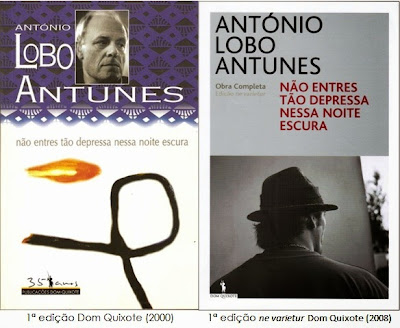

O próprio Lobo Antunes costuma dizer em entrevistas que não se preocupa com o fio da narrativa, mas cuida de erguer personagens. Aos 60 anos, sempre lembrado para o prêmio Nobel de Literatura, o psiquiatra António Lobo Antunes começou a se dedicar ao ofício da literatura a partir de 1985 e afastou-se da medicina. ‘‘Escrevo livros para corrigir os outros, e ainda tenho muitos para corrigir’’, afirmou a um jornal português. Lobo Antunes é autor de 15 romances, a maioria publicada no Brasil pela editora Rocco. Certa vez queimou a primeira versão deste Fado, mais de 700 páginas, e o que está publicado é um terço das primeiras versões.

A verdade é que depois desses esforços ficou difícil inventar algo em literatura que não fizesse os doutores da academia torcer o nariz, afirmar que esse ou aquele texto já nascia velho. Mas a história da criação humana é rica e imprevisível e a sua literatura após Joyce foi ainda mais robustecida por pelo menos uma dúzia de obras de valor escritas por nomes como William Faulkner, Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline com o seu magnífico Viagem ao Fim da Noite, Thomas Mann e a sua incrível Montanha Mágica, Albert Camus, João Guimarães Rosa, Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges.

O problema é que ao varar a primeira metade do século passado a cultura não só literária, universal, entrou em declínio e mesmo algumas das obras escritas nas décadas de 30 e 40 já refletiam os murmúrios de agonia de um homem atônito com o advento do século das máquinas, das descobertas científicas, da morte dos valores, um homem que ainda parecia escutar o grito angustiado de Nietzsche que afirmou a morte de Deus. De um lado o mundo parecia entender as transformações como um portal do inferno que se abria com as garras das duas grandes guerras; de outro, alguém ainda podia sussurrar que essa era a história da humanidade, portanto repleta de abandono, ódio, renascimentos, com as revoluções sociais e individuais procurando erguer a arquitetura do mundo pela retomada dos valores, de uma economia que escravizava populações inteiras na Europa e nas Áfricas ainda povoadas de colonizadores sanguinários. É neste universo em que se encaixa o Fado Alexandrino, de António Lobo Antunes, obra que dá prosseguimento ao seu projeto literário de traduzir na ficção a realidade sombria dos anos da guerra colonial.

Sim, o mundo do jeito que está feito é inadaptável ao homem, por isso preciso de um pouco de demência e de luar, tudo o que não seja daqui, vibrava a voz de um solitário Camus que a duras penas salvava-se do suicídio dia a dia e todos os dias procurava reconstruir o seu mundo interior com a energia da arte enquanto a Europa e a sua Argélia ardiam sobre as cinzas de uma guerra que se foi encerrada para os generais se estendia pelas ruas de Paris, Londres, Calcutá, Bangladesh, Berlim e o mundo inteiro bombardeados pela dor e pela brutalidade de seus ditadores. Nesse cenário de destruição foram erigidas grandes obras da literatura, das artes plásticas (Picasso, Matisse, Dalí) num esforço natural da criação humana que nas figuras míticas da Fênix e de Sísifo possui a qualidade de renascer da pedra ou do fogo. É também nesse cenário, mas outros tempos, onde ecoa a voz de Antunes que costuma resumir a vida numa luta diária contra a depressão com a ajuda da literatura: ‘‘Escrever, para mim, é fuga ou equilíbrio’’.

Com Viagem ao Fim da Noite, Céline descortinava para o meio literário do começo da década de 1950 um cenário de absoluta violência que a guerra impõe, um horizonte fechado, cerrado na escuridão do fim e da vertigem, de tonalidade escatológica (no sentido dos tratados que estudam os excrementos) com a brutalidade poética de sua palavra cortante pondo no esgoto das crenças qualquer tipo de esperança. Era médico e escritor como o português António Lobo Antunes, e como poeta da prosa moderna acabou se entregando, dividido entre o médico e o poeta: ‘‘A literatura não merece tanto sofrimento’’. Mas foi longe no que fez e deixou no universo cartesiano do chamado fluxo da consciência diversos herdeiros de um verbo pretensamente inquieto e soluçante como alguns representantes da nouvelle vague, no cinema, os escritores do nouveau roman, entre outros autores de tantas correntes literárias que buscavam e clamavam pelo novo mas que pouco ou quase nada de marcante deixaram para a idade contemporânea. Afinal, quem ainda consegue se interessar pelo novo romance francês do final do século passado, ou pelos epígonos de Joyce e Faulkner, pela poesia concreta da mais dura lavra da inspiração que não aconteceu ou pelos escritores norte-americanos pós-Salinger?

O português António Lobo Antunes se inscreve na melhor e na maioria das correntes literárias citadas, vem desenvolvendo sua obra a partir da experiência de médico militar, da leitura de grandes poetas e ficcionistas da era moderna, com a diferença de ser dono de um talento para a poesia capaz de causar a um só tempo repulsa e encantamento, se comparado a um Allan Robbe-Grillet, por exemplo, e outros identificados com a literatura engajada do pós-guerra.

Ao enfileirar-se, no entanto, ao lado de um Céline ou de um Marcel Proust na força das descrições mais alucinantes de ambientes e pessoas de uma Lisboa pós-Revolução dos Cravos, o autor de Fado Alexandrino vai às raias do exagero e chega a ser até cansativo. Trata-se de uma obra híbrida e a sensação ao final da leitura é que o livro de Lobo Antunes — com suas 607 páginas — poderia ser muito maior se fosse menos extenso. Com o seu anarquismo virulento, a sua prosa que beira o esgar da esquizofrenia criativa, em alguns momentos, seu desejo cruel de pintar uma Lisboa eternamente sob o manto pardo e podre das derrotas humanas e das crises sociais; uma cidade que ao longo dos últimos 30 anos se transformou num depósito de imigrantes e de ex-combates mutilados por dentro e por fora após o chamado Vietnã Português, as guerras coloniais que eclodiram nos anos 60 em países como Angola e Moçambique, o escritor de A Ordem Natural das Coisas parece a todo instante querer convidar o leitor para a desesperança e a revolta.

Os personagens principais são militares que resolvem se reunir num restaurante sujo e sombrio de Lisboa para resgatar os dias de guerra, a memória de uma sociedade que naufragou nas campanhas militares de Salazar, ditador sanguinário que a exemplo dos ditadores do mundo inteiro levou à ruína um povo que agonizou durante 14 anos debaixo da violência e do desperdício da guerra, que poderia ter renascido com a Revolução dos Cravos, mas que ainda luta para renascer. Aí entra o aspecto político da obra, a crítica aos ideais da revolução vistos por um anarquista convicto como Lobo, aliás o motivo que o afastou para sempre de seu conterrâneo e desafeto José Saramago, marxista de carteirinha, e, entre outros, um dos eixos do romance que não convence nem emociona o leitor.

Há momentos, porém, de extrema poesia na obra, sobretudo quando alguns personagens como o alferes e o soldado resolvem relembrar a fase antes e durante a guerra colonial. Enquanto se empanturram de sanduíches e azeitonas e se afogam em garrafas de uísque barato e do pior champagne da casa, mostram-se em muitos momentos como verdadeiros rebotalhos humanos, mas que embora embrutecidos pelo sangue e pelo nada da violência ainda conseguem contemplar suas próprias ilusões pelas janelas do bar sumindo no horizonte do Tejo como se fossem barquinhos de papel. ‘‘Não me apetece puto esta monótona existência de alforreca, o primeiro copo num bar, a seguir ao emprego, sentindo-me infeliz, sentindo-me culpado, sentindo-me sozinho (...), entre objetos de louça e postais dos anos vinte, o meu surdo, veemente desejo (...) de ganhar, meu capitão, a adolescência que não tive’’, urra o soldado bêbado de lembranças da mulher que o deixou e de uma cidade que cresceu e ficou feia, imunda e perigosa como a maioria das cidades do mundo.

Sim, a prosa de Lobo Antunes faz escorrer enxames de palavras que o escritor parece despejá-las não de um balde de sintonia com a criação, mas de uma torrente após uma tempestade de visões do presente e do passado. A feiúra dos personagens, a terra sempre em ruínas e sem a emoção de um cartão-postal do passado, o sangue e o vômito, um homicídio e a cumplicidade dos assassinos, a náusea do tenente-coronel em seus dias de escriturário, pós-revolução (Kafka?), o horror do alferes pelas putas de Lisboa, enfim tudo em Fado Alexandrino remete às cloacas da humanidade. Ninguém escapa da virulência, da morbidez e da poesia aterradora deste que, como Céline, mas diferente dele, tentou narrar o pavor da guerra empregando uma escrita aparentemente nova porque fora dos esquadros da gramática normativa e da sintaxe.

O próprio Lobo Antunes costuma dizer em entrevistas que não se preocupa com o fio da narrativa, mas cuida de erguer personagens. Aos 60 anos, sempre lembrado para o prêmio Nobel de Literatura, o psiquiatra António Lobo Antunes começou a se dedicar ao ofício da literatura a partir de 1985 e afastou-se da medicina. ‘‘Escrevo livros para corrigir os outros, e ainda tenho muitos para corrigir’’, afirmou a um jornal português. Lobo Antunes é autor de 15 romances, a maioria publicada no Brasil pela editora Rocco. Certa vez queimou a primeira versão deste Fado, mais de 700 páginas, e o que está publicado é um terço das primeiras versões.

autor desconhecido

artigo citado de Correio Braziliense

edição 07.07.2002

.jpg)

Comentários

Enviar um comentário