O regresso das caravelas

Revista Ler - entrevista de Inês Pedrosa

Primavera de 1988

O regresso das caravelas [*] (As Naus)

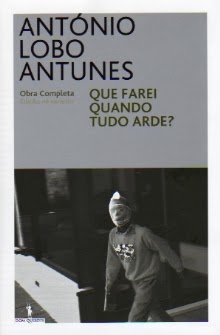

Com publicação prevista para Abril (co-edição Dom Quixote/Círculo de Leitores), O Regresso das Caravelas [*], novo romance de António Lobo Antunes, promete criar agitação. Aqui está o autor: polémico, difícil, excessivo. E até melancólico.

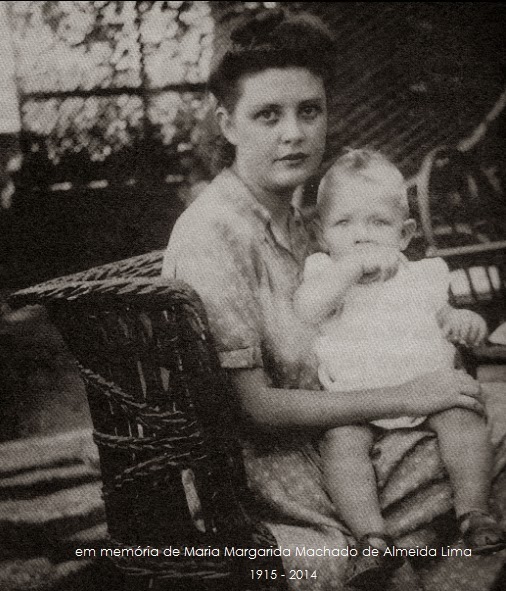

Imagine que os retornados voltavam nas naus que sobraram aos naufrágios, e que os caixotes que se acumulavam em Alcântara tinham escritos nomes destes: Luís de Camões, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão, Francisco Xavier, Manuel de Sepúlveda. Imagine que Dom Sebastião foi esfaqueado num bairro de Marrocos por roubar um saquinho de liamba a Oscar Wilde. Tome o primeiro eléctrico da manhã de Lisboa, e veja os operários que vieram dos subúrbios a rendilhar o mosteiro. As caravelas regressaram e Dom Manuel foi preso por conduzir na marginal Lisboa-Cascais com documentos em letra gótica. As tágides entornam-se pela noite dos bares, em vestidos de lamé. António Lobo Antunes parece-me inquieto, distraído e tímido. Cansado de fazer de bad boy. De divertir, escandalizar e embirrar. Tem quarenta e cinco anos, é famoso e lido no estrangeiro. Ri-se e pede ao fotógrafo que o apanhe pelo lado melhor. Ele sabe que tem um lado melhor. Cortou muito nos adjectivos, está agora mais perto do desamparo inicial, do pecado original. Cansado dos teatros da vida eterna, gira em torno da sua estátua, estranha-a, como se temesse que ela lhe roubasse a luz, o espontâneo calor do tempo.

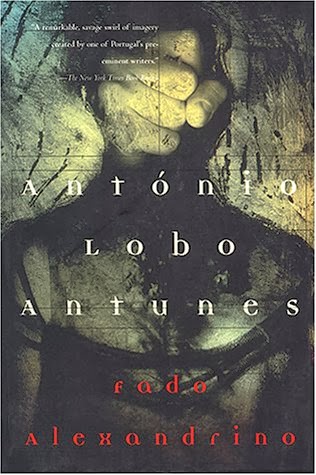

Nos seus primeiros romances (de Memória de Elefante a Explicação dos Pássaros) escrevia sobre pessoas, transformava as pessoas em personagens. A partir doFado Alexandrino, parece tender a fazer o contrário: as personagens é que se tornam pessoas, o que lhe interessa é apanhar a voz de um tempo, o sentido da História. Concorda?

Talvez. Afinal, os primeiros livros que as pessoas escrevem são sempre autobiográficos, ajustes de contas com o que a gente tem para trás, para depois poder começar realmente a escrever... Talvez isso aconteça desde o Fado Alexandrino, sim...

Quer dizer que considera menos importantes os livros que escreveu antes do Fado Alexandrino?

Não sei o que é que é mais ou menos importante. Mas a partir do Fado Alexandrino a agulha mudou, comecei a tentar falar de outras coisas...

A tentar?

Tentar, sim. Não podemos senão tentar.

Portanto, a partir do Fado Alexandrino tem as contas com o passado todas ajustadas...

Acho que sim. É que é quase inevitável que se comece pela autobiografia... Depois a gente começa a tentar libertar-se... Ao princípio, eu tinha aquela ideia de fazer uma trilogia sobre a guerra, sobre os hospitais psiquiátricos, coisas que tinham muito a ver directamente comigo. Isso já não tem nada a ver com o que me interessa agora.

O que é que passou a interessar-lhe?

Não sei explicar-lhe, não é nada de muito consciente... No fundo, o que me interessa é aquilo que sempre me interessou: escrever bons livros, encontrar uma maneira pessoal de escrever livros bons. Contar a história da tribo, fazer com que os personagens fossem mais emblemáticos... Ao mesmo tempo, neste livro há qualquer coisa de onírico – mas não tem nada a ver com o realismo mágico, de que eu não gosto. Penso eu que não tem nada a ver.

Mas neste livro faz ao contrário: tira a aura mítica aos personagens que eram emblemáticos. Cervantes é um vendedor de cautelas, S. Francisco Xavier é um chulo...

Pois, os personagens passam a ser emblemáticos de outra maneira, não é? Este foi o livro que me levou mais tempo a escrever – três anos. Nas primeiras versões, era só uma história de retornados, com nomes normais; só para a terceira ou quarta versão é que me apareceu a ideia de aproveitar os navegadores e pô-los nos dias de hoje, para tentar dar uma multiplicidade de sentidos à história. Andei muito tempo à procura desta história, depois de acabar o outro livro.

À procura do tema?

Sim, à procura da maneira de contar esta história.

Mas qual era a história que queria contar?

Era a história dos retornados – portanto, a primeira história era menos ambiciosa. Era só a história da volta a Portugal (que horror, isto assim dito parece conversa de ciclismo). [Risos] Mas depois é que me começou a surgir a ideia de que podia fazer a segunda parte d’ Os Lusíadas: enquanto Os Lusíadas é um crescendo, eu faria o decrescendo. O livro até estava dividido nas partes d’ Os Lusíadas: Proposição, Invocação, Dedicatória eNarração. Bom, depois a determinada altura isto foi muito subvertido. Também porque este foi o primeiro livro que escrevi sem um plano muito definido, muito minucioso...

Costuma ter um plano exacto, do princípio ao fim?

Sim, um plano prévio, muito minucioso.

E quando vai escrever, as coisas encaixam todas no plano?

Que remédio têm elas! [Risos] Enfim, encaixam cada vez menos. Mas quando são livros muito compridos, a gente tem que ter um mapa para não se esquecer quem é pai de quem, e por aí fora... Depois houve capítulos inteiros que desapareceram do livro. Num deles, por exemplo, a filha do Nuno Álvares vai ao otorrino por causa das trombetas castelhanas, que o pai estava sempre a ouvir. Esse desapareceu, desapareceram outros...

E porque é que foram desaparecendo?

[Grande silêncio] Porque... Sei lá. Porque eu achei que ficava melhor assim. É que um livro com tantas páginas acabava por se tornar cansativo para o leitor. Mas essa foi uma razão secundária; antes de mais, o livro começou a tornar-se cansativo para mim. Deu-me a sensação que estava a andar à volta, sempre à volta... E depois, a gente começa a sentir que está a chegar ao fim, é uma sensação esquisita... Mas fiquei sempre com muitas dúvidas sobre se aquele seria mesmo o fim, e daí ter dado o livro a ler...

A amigos seus?

Sim. Levei o livro para Paris para o dar a ler ao meu agente.

Mas já nesta última versão curta?

Não, não, na penúltima versão ainda. Depois deram-se provas, e escrevi muito nas provas. Fui muito emendado. Sobretudo, cortado. Adjectivos, adjectivos, adjectivos...

Sim, cortou muitos adjectivos, mas ficaram coisas muito suas. Por exemplo, frases de intenso lirismo, declarações de amor que não vêm a propósito, e que introduz no meio de uma descrição que era até aí na terceira pessoa. Logo ao princípio, num capítulo sobre o Camões, teme esta: «A tonalidade das ondas contra a pedra mudara, agora transparente e doce como o som dos teus olhos».

Ah, isso são recados. Aliás houve frases dessas que foram suprimidas, e era suposto que essas coisas fossem escritas pelo Camões. Como o livro todo.

Porque é que desistiu de pôr Camões como narrador? Achou que ele não tinha legitimidade para escrever a antiepopeia?

Claro que tem, bolas. O Camões gostava de amar, gostava de comer... Ao contrário do Fernando Pessoa, que era um chato. Gostava das coisas boas da vida.

Mas, curiosamente, aqui, o Camões é dos que ama e come menos...

Coitado, também eu não quis gastá-lo! [Risos] Eu gosto muito do Camões. Do Camões, do Bernardim, do Bocage... O Bocage tinha o sentido da vida. E ao mesmo tempo era tão pouco intelectual, no sentido português da palavra...

Já não gosta, por exemplo, do Padre António Vieira?

No livro?

Sim. Diz que os sermões dele são sermões de ébrio...

Então, o homem estava bêbado, que culpa é que eu tenho que ele vá para a discoteca bêbado?

Mas porque é que o pôs na discoteca bêbado?

Sei lá, não fiz racionalizações desse tipo... O homem era assim... Não havia outra maneira de dizer as coisas, não sei explicar isto...

Porque é que o regresso destas caravelas é tão triste, porque é que Lisboa é uma cidade tão desolada?

Acha que o livro é triste?

É. Não me diga que não sabia...

Palavra de honra. Pensava que era um livro divertido.

É divertido. Mas divertido não é o antónimo de triste.

Olha, eu pensava que era um livro divertido e alegre. E maluco. Mas por acaso, quando reli, achei que aquelas histórias não eram tão doidas como isso...

É divertido para quem lê. Mas nota-se que quem escreveu estava triste, ou quase desesperado...

A minha visão do mundo é pessimista.

Acaba-se com a sensação de que os laços entre as pessoas não valem nada, de que as viagens não valeram nada...

Acha? Mas aquela mulher gosta muito daquele homem...

Qual, a do Diogo Cão?

Pois. Não gosta? Ele não lhe liga nenhuma, mas ela gosta imenso dele.

E depois há aquele casal de velhos sem nome. Manteve aquele casal anónimo na versão inicial?

São todos da versão inicial. Mas esses dois, achei melhor mantê-los simplesmente assim.

Se os personagens já eram os mesmos, quando só queria contar a história dos retornados, como é que depois lhes distribuiu os nomes?

Não sei. É uma coisa interna, tinha que ser assim. Não sei explicar.

Não havia nenhuma intencionalidade quando, por exemplo, juntou o Camões no porão do navio, com o caixão do pai dele, e com o Vasco da Gama reformado da sueca e com o Cervantes vendedor de cautelas? Ou quando fez o Pedro Álvares Cabral sair do país na furgoneta da loja de televisões, com os ciganos Lorca e Buñuel e com os matadores de Inês de Castro?

Como é que hei-de dizer? Não podia ser de outra maneira. Nada disto tem que ver com os processos racionais... É muito engraçado; eu era incapaz de emendar um livro porque é como se eles tivessem sido ditados, está a ver? Não sei explicar isto, mas é quase como uma visão. Parece a Santa Teresa de Ávila... [Risos] Mas é como se os livros me tivessem sido dados. E depois cria-se uma espécie de respeito supersticioso em relação àquilo, como se eu não tivesse o direito de mudar nada... Não sei, pelo menos dentro de mim é um processo muito estranho. E depois, é escrito sempre com muito angústia... Cada vez mais aflito... Mas não posso fazer outra coisa. Isso é outra sensação muito engraçada, a da inevitabilidade de ter que se fazer isto... Eu não gosto nada do Fernando Pessoa, acho-o um chato. Acho-o um chato, é um gajo que, como dizia a Maria Velho da Costa noutro dia... Aliás o Fernando Pessoa é um heterónimo do João Gaspar Simões, na minha opinião.

Era isso o que dizia a Maria Velho da Costa?

Não, isso digo eu.

E o que é que ela dizia?

Ela dizia que isto é um país de idiotas, em que as pessoas pensam que a tristeza é uma forma de inteligência, quando não é nada, é uma forma de estupidez! Portanto, o Pessoa é um gajo do caraças... Era isto que ela dizia... Olha, essa gosta de mim.

Mas há uma tristeza constante naquilo que escreve...

Tristeza, ou desespero, ou desesperança, não sei bem... Não quero falar mais disso. É feliz?

Eu é que estou aqui para fazer perguntas. É feliz?

Lembro-me dos domingos à tarde, quando era miúdo. Ia com o meu tio ao cinema, e perguntava-me: quando é que eu fui feliz? Lembro-me tão bem disso. Tão bem. Os domingos à tarde eram uma tristeza, uma angústia... Não era bem tristeza, era um aperto. Não sei explicar isto. Por exemplo: se uma pessoa escreve, fica melhor. Agora, nos intervalos dos livros, começa a ser uma aflição...

E quando ainda não escrevia?

Lembro-me de mim sempre a escrever.

Sim, mas quando não publicava?

Escrevia na mesma. Nem pensava em publicar. Era uma espécie de… O Dinis Machado chamava-lhe «catarse». Uma pessoa assim fica mais equilibrada. No fundo, a nossa vida é a forma que a gente arranja de fugir à depressão. Mas esta conversa está a ficar melancólica que se farta…

Você é que é melancólico.

Acha? Não sei… Se fizer bons livros…

O que é que são bons livros?

Um bom livro… Guerra e Paz, Som e Fúria, La Chartreuse… [Risos]

Mas para si, o mais importante da vida é escrever bons livros?

Mas o que é que é o mais importante? O importante é a pessoa estar bem com ela própria.

E quando escreve, está?

Não, estou à rasca. [Risos] Num dia uma pessoa pensa que é péssima, noutro dia pensa que é a melhor do mundo. Não sei, sinceramente... [grande silêncio] Acho que ninguém em Portugal escreve como eu.

Ninguém escreve tão bem como António Lobo Antunes?

Não sei o que é escrever bem. Por esses cânones do escrever bem que ensinam no liceu, o Faulkner escrevia mal.

Então o que é que quer dizer quando diz que ninguém escreve como António Lobo Antunes?

Quero dizer só isso. Inteiramente e em todos os sentidos. Um dos grandes equívocos em Portugal é a literatura portuguesa. Isso não existe. Há poetas. E se nós conseguirmos juntar cinco romancistas, já é muito.

Então, para si, qual é o país que tem agora uma literatura?

A República Federal da Alemanha, por exemplo. Nós não temos uma literatura muito grande. Temos é muita gente a publicar porcarias.

Sente-se então sozinho?

Penso que estamos todos sozinhos.

Há uns tempos, achava que havia uma nova geração na literatura portuguesa. E citava nomes: era você próprio, Cardoso Pires, Lídia Jorge, João de Melo, Dinis Machado e Mário de Carvalho.

Era uma geração, sim. Mas hoje em dia penso mais que ela não existe. Existem algumas pessoas com talento… Na minha opinião, mas também, quem sou eu para julgar os outros?... E não me interessa pessoalizar. Há as pessoas com talento, e há as pessoas que eu admiro por isto ou por aquilo… E depois a gente tem muita tendência, como dizia o Marx, para confundir os nossos sentimentos com as nossas ideias… Pelo menos eu… Mas eu não queria fulanizar. Nem sequer falar de mim. As pessoas têm o direito de pensar o que quiserem.

Voltemos então ao livro: disse que queria fazer a segunda parte d’ Os Lusíadas, o decrescendo. Acha que estamos agora numa maré baixa da História?

Não, não estamos nada. Estamos muito bem. Temos um governo óptimo, não há greves. Temos grandes ministros. Noutro dia ouvi um ministro chamado Álvaro Barreto, a dizer na televisão esta frase espantosa: «Provavelmente ou, pelo menos, de certeza», a propósito de qualquer coisa. Ora um governo que tem uma pessoa que diz uma coisa destas é um governo genial. Acho isto uma frase espantosa, de génio! Não podemos pedir mais – provavelmente ou, pelo menos, de certeza. Somos felizes. Os jornalistas são muito bem pagos. Os escritores são lindamente pagos. De que é que a gente se pode queixar?

É por isso que continua cá?

Em Portugal? Pois. Quando quero vou a Paris de Rolls-Royce. Ou no meu jacto particular. Pronto. Estamos num ponto alto. Aderimos à CEE. Está toda a gente contente: a CGTP, a UGT. Temos uma ministra da Saúde que conseguiu que os médicos todos, da ponta direita à ponta esquerda, a amassem. Isto é uma coisa raríssima! Estamos todos na maior: a união do PS, o Adriano Moreira à frente do CDS, a maneira magistral como o PCP está a resolver os seus problemas internos… O que é que a gente pode pedir mais? Isto é um país de génios!

Agora é Freitas do Amaral, não é Adriano Moreira quem está à frente do CDS…

Agora é Freitas do Amaral, pois, também é óptimo. Tudo é óptimo. E depois, como tudo é bem pago, tudo funciona bem: os hospitais funcionam maravilhosamente, os jornais são maravilhosos, os actores de teatro são lindamente pagos…Não percebo como é que ainda há pessoas que têm a lata de se queixar. Os problemas estão todos resolvidos em Portugal, graças a Deus. E à Nossa Senhora de Fátima, claro.

Mas neste seu livro nunca fala desses aspectos exaltantes da governação de Portugal. Aliás, nunca se percebe bem em que tempo de acção se está, porque o rei Dom Manuel tem dificuldade em fazer crer na sua coroa de folha e nas suas esmeraldas de plástico…

É evidente que era impossível que isso se passasse no reinado de Dom Cavaco I, não é? Mas é uma espécie de apanhado do que se passa agora. Enfim, passa-se em vários tempos misturados. O que não é certamente é um romance histórico. Nem sequer um daqueles romances que parecem históricos mas que afinal tratam de assuntos prementes, como se usa agora. Portanto, posso garantir-lhe que cobriu vários governos amplamente democráticos.

Mas nunca se fixa expressamente em qualquer época. Refere apenas que houve uma revolução no reyno…

Pois, porque isto é tão bom que é intemporal. Atingiu a graça de intemporalidade! [Risos] Ouça lá, isto é uma chochadeira, não vá meter lá na revista esta brincadeira toda!

Então fale a sério. Porque é que tem tanta dificuldade em falar a sério?

Porque são coisas pessoais. As minhas preocupações são tão individuais! Sou uma pessoa sem importância colectiva. As coisas que me preocupam ou que me apaixonam não têm importância, a não ser sob o ponto de vista da curiosidade mórbida. Aquilo de a gente portuguesmente, quando há um desastre, nos juntarmos todos para ver como é que é, na esperança de sangue, mortos…Só me interessa que as pessoas se interessem pelos livros.

Mas quando, aos quinze anos, escreveu ao Céline, não lhe interessava saber o que ele pensava?

Não, escrevi-lhe só para lhe pedir uma fotografia.

Revista Ler

Primavera de 1988

[*] O Regresso das Caravelas era o título original escolhido para o romance que veio a chamar-se As Naus. O escritor viu-se obrigado a mudar pois alguém já tinha registado o título O Regresso das Caravelas.

.jpg)

Comentários

Enviar um comentário